荒屋型彫刻刀

石器の周囲に急角度な加工を行い、先端部左肩に彫刻刀状の刃を作りだした石器

石器の周囲に急角度な加工を行い、先端部左肩に彫刻刀状の刃を作りだした石器新潟県北魚沼郡・荒屋遺跡から出土。

【定義】

彫刻刀形石器【註1】の一型式。新潟県荒屋遺跡出土の彫刻刀形石器を示準とする。

定義は研究者によって微妙に異なるが、少なくとも次の要件を満たす石器である。 すなわち、素材となる剥片の周辺に急斜度調整(①)を施し、その先端から左肩にかかる縁辺に樋状剥離(②)を施して彫刻刀面(③)を作出した石器である。

【技術・形態】

示準となる新潟県荒屋遺跡出土の彫刻刀形石器は、当初芹沢長介により3形態に分類されたが(芹沢1959)、加藤学によれば、今日ではそれら全てを荒屋型彫刻刀形石器とする認識が一般的とされる。共通する特徴として、(1)素材となる剥片の周辺に急斜度調整を施し、先端部を尖頭器状に仕上げる、(2 )先端部から左肩にかかる縁辺に樋状剥離を施し彫刻刀面とする、(3 )彫刻刀面の打点付近にノッチ状の加工が施されるという点などが挙げられる(加藤 2003)。また、腹面基部に入念な加工(④)が施される事例もみられるほか、フラットグレーバー状剥離(⑤)と呼ばれるものが彫刻刀面から石器のおもて面にかけてなされる場合も多い(綿貫・堤 1987)。石材は珪質頁岩が特に多く用いられるが、黒曜石で代替される事例も北海道の黒曜石産地近辺ではみられる。

【機能】

“ 彫刻刀 ” と聞くと先端部で溝を掘る道具というイメージが強い。しかし使用痕観察に基づくと、先端ではなく彫刻刀面の側縁などを用いている事例が数多い。埼玉県深谷市白草遺跡の彫刻刀形石器 21 点の使用痕分析では、先端部ではなくファシット腹面(彫刻刀面と腹面のなす縁辺)での使用が 19 点にみられ、ファシット腹面を用いた骨角の削りが想定された(堤1997)。また、荒屋遺跡の彫刻刀形石器の使用痕分析では、基本的には骨・角の削りと乾燥皮なめしの 2 つの作業に用いられたと推定された(鹿又 2003)。いずれにしても集団の生業と強く結びついた機能を示していると考えられる。

※ トップの写真が、白草遺跡の彫刻刀形石器のファシット腹面にみられる光沢。メルティング・スノーなどのニックネームがあり、骨角の削りで付いた使用痕。

【時期】

後期旧石器時代後半期の細石刃石器群段階

【分布と組成】

北方系削片系の細石刃石器群に伴うことから、一般に東北日本を中心として分布し、岡山県恩原遺跡でも確認されて、その南下を示している。また、シベリアのバイカル湖周辺やアラスカでも同形態の彫刻刀形石器が確認され、広範なその分布がうかがえる。一方、非削片系の細石刃石器群をもつ長野県矢出川遺跡では、2000 点以上の細石刃が出土しているにもかかわらず、 荒屋型を含めた彫刻刀形石器を組成しない点で対照的である。

【研究略史】

【研究略史】1958 年、芹沢長介によって新潟県荒屋遺跡の発掘がおこなわれた(芹沢 1959)。第 1 次調査では細石刃676 点、「舟底形細石刃核」24 点などに加え、401 点の彫刻刀形石器および 1012 点の削片が共に発見された。長野県矢出川遺跡で確認された細石刃石器群と大きく異なるその組成に加え、当時類をみない数の彫刻刀形石器と削片に特殊性を認めた芹沢は、荒屋遺跡出土の彫刻刀を3形態に分類し、そのうちの一つを「荒屋形彫刻刀」と命名し他と区別した。しかし荒屋型彫刻刀形石器の定義は芹沢自身の著作内でも揺れがみられ【註2】、他の3形態全てにも認めるとの認識が水村孝行によって示される(水村 1977)。その後、荒屋型彫刻刀形石器を定義する明確な要素の必要性が主張され(山中 1982)、認定のための必要条件が提示された(綿貫・ 堤 1987)。

以上のような型式学的分類に加え、特に 90 年代以降になると石器に残された使用痕を分析する研究もさかんになり、彫刻刀形石器の機能の見直しがはかられるようになる(堤 1997・鹿又 2003)。また、着柄に関する言及もなされ(山科 2002 など)、総括的な理解も示されている今日である(加藤 2003)。

註

(1)「彫器」・「彫刻刀」ともいう。芹沢は「彫刻刀」の名称を採用しているが、ここでは技術形態学的特徴から、少々まわりくどいが「彫刻刀形石器」の名称を用いる。

(2) 芹沢による 1974 年の一般書には「剥片を素材とし、まず全周に裏面からの打撃を加え、さらに基部だけには表面からも打撃を加えて両面加工とし、最後に右肩から左肩にかけて彫刻刀面をつくりだしたもの」(芹沢 1974)という解説が記されている。この特徴は 1959 年の分類の中で第二分類とされる石器にのみ当てはまる特徴であり、少なくともこの時点で芹沢は荒屋遺跡出土の彫刻刀形石器を幾分限定的に捉えていたことがうかがえる。もっとも、一般書であるため記述が簡素化されたという可能性もある。

https://note.com/001317/n/n3b84867d057c

入会地(いりあいち)

村や部落などの村落共同体で総有した土地で、薪炭・用材・肥料用の落葉を採取した山林である入会山と、まぐさや屋根を葺くカヤなどを採取した原野・川原である草刈場の2種類に大別される。

転載元 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E4%BC%9A%E5%9C%B0

AT火山灰

29,000年前の鹿児島県姶良カルデラの巨大噴火によって、日本列島の広域に降り積もった火山灰。後期旧石器時代の前半と後半を分けるカギとなる重要な火山灰層。

NK産地

分析の結果、和田峠でも麦草峠でも神津島でもなく、日本中どこの黒曜石産地とも成分が一致しない謎の原産地の黒曜石。この黒曜石は京都大学原子炉実験所の藁科哲男先生によって"NK産地"(中っ原遺跡に由来するため)と仮に名付けられた。その分布量からすると野辺山周辺にかたよる傾向が顕著であり、予測的には八ヶ岳周辺に人知れず存在した産地の可能性があるものとみられる。

環状ブロック

旧石器時代に、石器や石器づくりの材料などがまとまった「石器ブロック」がドーナツ形にならんでいるところ。石器ブロックは、家族のまとまりであり、いくつかの家族が一時的に一緒に生活をした跡だと考えられる

関東ローム層

黒土(表土)の下にあり、火山灰などが降り積もってできた1万年以上前の赤土

旧石器時代

旧石器時代は人類の歴史で最も古く長い歴史である。人類はおよそ250万年前に日常的に用いるために石器を製作するようになった。最初は自然の礫石を欠いて刃付けをした単純な石器だったが、やがて石を割って細かい加工を施し、より複雑で整ったかたちの石器を作るようになった。

それに伴って同じような剥片をはがして必要な道具に加工する石器製作技術も発達した。

こうした人類の石器製作技術の進歩をもとに、

250万年前~20万年前を前期旧石器時代、

20万年前~5万年前を中期旧石器時代、

5万年前~1万2千年前を後期旧石器時代

として区分する。

鬼界カルデラ

薩摩半島から約50 km南の大隅海峡にあるカルデラ・海底火山[1]。直径は約20 km[2]。薩南諸島北部にある薩摩硫黄島、竹島がカルデラ北縁の外輪山に相当する。カルデラ中央海底には、単一の火口に由来するものとしては世界最大規模の溶岩ドームがある[3]。溶岩ドームからは現在も火山性ガスの気泡が噴出しており[2]、地下にはマグマ溜りが存在すると考えられている[3]。薩摩硫黄島はランクAの活火山に指定されている。

薩摩半島から約50 km南の大隅海峡にあるカルデラ・海底火山[1]。直径は約20 km[2]。薩南諸島北部にある薩摩硫黄島、竹島がカルデラ北縁の外輪山に相当する。カルデラ中央海底には、単一の火口に由来するものとしては世界最大規模の溶岩ドームがある[3]。溶岩ドームからは現在も火山性ガスの気泡が噴出しており[2]、地下にはマグマ溜りが存在すると考えられている[3]。薩摩硫黄島はランクAの活火山に指定されている。先史時代以前に複数回の超巨大噴火を起こしている。約7300年前の大規模カルデラ噴火は過去1万年の内では世界最大規模で、火砕流が九州南部にも到達し、九州南部の縄文文化を壊滅させたと推測されている[3]。近年の研究では、屋久島、口永良部島、大分県、徳島県などで噴火に伴い発生したと考えられる津波の痕跡が発見されたとの報告がある[4]。

カルデラは東西約21 km、南北約 18kmの楕円形であり、約7300年前の噴火で形成された内側のカルデラと、それ以前に形成された外側のカルデラの二重となっている。カルデラ底部の水深は400 - 500 m。海底には多数の海底火山があり起伏に富んだ地形になっている。カルデラ外輪山として竹島、硫黄島が海面上にある。硫黄島の硫黄岳、稲村岳、及び昭和硫黄島は後カルデラ火山。外輪山の矢筈岳、硫黄島西部の平坦部は先カルデラ火山。硫黄島から南東方向の中心部付近には海底の高まりがあり、後カルデラ火山活動によって形成された中央火口丘と推定される。このうち1つの浅瀬は海面上にあり、3つの岩礁からなっている。神戸大学などの研究チームが2016年から2017年にかけて行った海底調査では、直径約10 km、高さ約600 m、体積約40 km3の溶岩ドームを確認した

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E7%95%8C%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%A9

鬼界アカホヤ火山灰

幸屋火砕流と鬼界アカホヤの広がり。九州南部・東部、四国、本州瀬戸内海沿い、および和歌山県で20cm以上あり、広くは朝鮮半島南部や東北地方にも分布する。

鬼界アカホヤ火山灰(きかいアカホヤかざんばい)は、約7,300年前の鬼界カルデラの大噴火に伴って噴出した火山灰。幸屋火砕流と同時に噴出した火山灰のうち、上空に噴き上げられてから地上に降下したものをいう。テフラとしての記号はK-Ah。AKの略称でも呼ばれる。

白色または淡褐色(オレンジ色)を呈し、保水性が無く農業には適さない[1]。

火山灰に覆われた面積は約200万km2、体積は約100km3にもなる。偏西風にのって東北地方まで到達した。九州南部において地下の比較的浅い場所に厚さ約1mの層をなしており、四国、中国地方西南部および紀伊半島においても層として確認することができる。種子島では、20 - 40cm、琵琶湖では3 - 5cmの厚さである。また、層が不明瞭な地域においては土壌分析によって検出可能であり、おおむね日本全域で確認されている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E7%95%8C%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%9B%E3%83%A4%E7%81%AB%E5%B1%B1%E7%81%B0

基礎石

基礎石はとても強力なシンボルで、現実化の重心。現実化が始まるときは、常にある一点から始まるからです。その点は神の意志の点です。

あなたにその基礎石があり、その基礎石が十分に強固なものであれば、非常に頑丈な建物を建てられます。それが意味することは、もしもあなたに完全な目的があれば、あなたは何でも現実化することができるということ。

旧石器文化(日本列島)

後期旧石器時代前半期の前段階は台形様石器と刃部磨製石斧に特徴づけられる石器群で、同じ特徴を持つ石器群が日本各地に分布する。この段階の石器群は技術や石器形態に斉一性があり、地域性はそれほど顕著ではない。

前半期の後段階には日本列島各地で狩猟具としてナイフ形石器が盛行、発達する。その素材には縦長で細長い短冊状の形をした石刃と呼ばれる剥片が用いられるようになり、石刃を量産する石刃技法という技術が列島各地で認められるようになる。

後期旧石器時代後半期になると、ナイフ形石器は狩猟具の主体となり、各地でさかんに作られるようになる。地域によって使用される石材や石器の形態が異なり、それぞれの地域性も顕著となった。

近畿、瀬戸内地方では、横剥ぎ技術によるナイフ形石器が盛行するが、特に瀬戸内技法というナイフ形石器製作のための特徴的な製作技術が認められるようになる。

局部磨製石斧

主に刃の部分を磨いた石斧。旧石器時代には磨製石器は存在しないといわれていたが、日本の後期旧石器時代初頭にはこの石器が特徴的に存在する。

霧ヶ峰

霧ヶ峰の火山活動は八ヶ岳連峰とほぼ同時期の約140万年前からで、現在のような地形になったのは約30万年前である

霧ヶ峰は車山を中心にその外輪山と白樺湖、ガボッチョ、強清水、和田峠などに囲まれた台地で、八ヶ岳中信高原国定公園内にあり面積は約3000ヘクタールである[2]。霧ヶ峰には、国の天然記念物に指定されている標高1630mの八島ヶ原湿原や踊場湿原、車山湿原がある

切出形ナイフ形石器

切り出しナイフに似た形の石器、後期旧石器時代後半期の初めに特徴的にみられる。

金鶏金山

由来

金鶏金山は金の鉱脈が鶏の形で埋蔵されているとの伝承で名付けられ発掘は永禄の頃(1558)、武田信玄公の時代で甲州金24万両の金山のひとつである。今までに鶏の片羽の部分のみが掘られたといわれその後400年間黄金の夢を追って幾度か採掘が行なわれた。千軒平は金掘りの人達の居住地であった。

千軒平

茅野市唯一の高層湿原で貴重な植物が群生する。湿原地帯の上部には坑夫の小屋が沢山あったところからこの名がついた。また住宅と思われる場所付近からは沢山の遺物が出土している。

(看板資料より)

黒曜石

流紋岩やデイサイトとほとんど同じ化学組成をもつガラス質の火山岩。

『黒曜石』は石材名で、岩石名は黒曜岩、オブシディアンという。黒色、灰色、赤色、褐色などのものがある。緻密でガラス光沢をもつ。割ると貝殻状の(二枚貝の内面と外面のように、一方は凹面、他方は凸面をもった)断面を生ずる。比重は2.3~2.5。ガラスの中に石英や長石の斑晶とか、微細な結晶が集まって数珠(じゅず)玉状、棒状、毛状などの形をしたクリスタライトを含む。ときにはクリストバル石の集合からなる白色の球状体を含むことがある。黒曜岩と同じくガラス質の火山岩に松脂岩と真珠岩がある。松脂岩は樹脂状光沢をもち、真珠岩は真珠の粒のような球状の割れ目が発達しているというように、ガラスの状態が異なる。このほか、水分の含有量にも、黒曜岩は1%以下、真珠岩は4%以下、松脂岩は4~10%というように差異がある。

黒曜岩は溶岩として地表に噴出したものである。産地は限られるが、火山活動が盛んであった地域に多くみられる。新大陸のアラスカ、カリフォルニア、メキシコ、ユカタン半島、グアテマラ、エクアドル。旧大陸の西アジア、トルコ、地中海のサルデーニャ島、ミロス島、アフリカのケニア、エジプトなど。

日本でも北海道十勝、長野県和田峠・八ヶ岳付近、伊豆七島の神津島(こうづしま)、隠岐島後、大分県姫島、佐賀県腰岳(こしだけ)、長崎県針尾島、熊本県阿蘇山(あそさん)など100か所以上の産地が知られる。産地を細分すればその数はさらに増える。岩脈、沢の転礫(てんれき)、細屑(さいせつ)された黒曜石の自然堆積(たいせき)(floating obsidian)など、多様な産状があるので、考古学的な分析や理化学分析の前提として、産地の厳密な地質学的記載が重要である。

黒曜石は石基に晶子を含む。(晶子が多いほど黒色になる)

石・骨・木製など適当なハンマーで打撃を加えると、貝殻状の割れ口を示し、鋭利な刃部が得られる。組織は脆(もろ)いが、その鋭利な性質を利用して、石器時代全般(旧石器時代から縄文時代)にわたって狩猟具(ナイフ形石器、槍(やり)、石鏃(せきぞく)など)や工具(彫刻刀、スクレーパー、ドリルなど)として多用された。打製石器製作のための代表的な石器素材の一つである。

外国では黒曜石を研磨して製作した石製品がある。紀元前四千年紀イラクのテペ・ガウラ遺跡で発見された把手(とって)付きの碗(わん)、トルコのアナトリア高原チャタル・ヒュユク遺跡で女性の墓に副葬された前約6000年にさかのぼる鏡などはその代表例である。

1970年代以降、各種の理化学的方法の開発によって黒曜石が多角的に分析され、遺跡から出土する黒曜石の産地同定が可能となった。後期旧石器時代においてすでに信州産の黒曜石は、百数十キロメートルも離れた南関東まで搬出されたことがわかった。また、最終氷期の最寒冷期においても陸化しなかった伊豆七島から、神津島産の黒曜石原石が関東、中部地方に搬出されていた。このように産地と遺跡が結び付けられ、陸域だけでなく海を越えた石器時代の石材採取・運搬、さらには原始交易の問題に資料的な基礎を提供している。

素材の強度といった点では、ヨーロッパのフリントストーン(※)、日本の東北地方の硬質頁岩が黒曜石以上にすぐれている。

(※)・燧石(すいせき、flint)。非常に硬質な岩石の一種。チャートの一種であり硬い上に加工しやすいので、石器時代には世界遺産スピエンヌの燧石鉱山に見られるように石器の材料として使用され、鉄器時代以降は火打石として利用されていた。

転載元 不詳

鉱物学

鉱物学(こうぶつがく、英: mineralogy)は、地球科学の一分野。鉱物の化学、結晶構造、物理的・光学的性質を追求する。また、鉱物の形成と崩壊のプロセスについても研究する。固体物理学・無機化学・結晶学・地球化学・固体惑星科学・岩石学・鉱床学・博物学・材料科学の学際領域に存在する学問分野であり、地味ながら多彩な分野にまたがる学問である。

鉱物学の歴史とその意義

鉱物を対象とした学問は、全て鉱物学と呼べる。とは言え、あくまで地球惑星科学の一分科でありながら、その中で、博物学、結晶学、無機化学、固体物理学と手法的に異なる4つの学問が共存している所が鉱物学の全貌を把握することを困難にしている。対象が同一で異なる手法が共存する学問は工学分野では当たり前である。しかし理学分野では、物理学(および地球物理学)・化学(および地球化学)・地質学のように学問分野を手法で定義することが主流であり、学問分野を対象で定義した鉱物学と一線を画している。この点では鉱物学は生物学と近い。なお、地質学は過去の出来事を推測する歴史科学の一分野であり、歴史科学の手法を用いるが、鉱物学は必ずしも歴史科学ではない。

歴史的に鉱物学は岩石を構成する鉱物の分類と密接に関係している。1920年代以前より続く伝統的な記載鉱物学は、鉱物のネーミングを行ったり、鉱物の分布を調べたりすることである。博物学の一分野とも言える(この意義は現在でも決して衰えていない)。

近代(1920年頃より、1970年頃までを指す)の鉱物学の主流は、X線回折法や中性子回折法により鉱物の結晶構造解析を行う事であった。このため近代の鉱物学は結晶学の類縁分野とも見なすことが出来る。これは日本結晶学会が学会員を「物理学」「化学」「鉱物学」の3分野に区分していたことが代表例である。

1970年代までに、天然に産出するほとんどの鉱物のおおまかな結晶構造は解明されつくされた。この頃は、鉱物学の手法的な進歩は一時的に停滞期にあったと言える。しかし1980年代後半以降、高圧合成法や溶液成長法、気相成長法などの実験手法が発達し、またコンピュータを駆使して結晶の挙動を原子レベルでシミュレーションすることが可能になってきた。このため、最先端である現代鉱物学の主流分野は、実験やシミュレーションにより、

温度・圧力・時間と元素の化学反応との関係を解明し、鉱物の生成過程を実証すること(無機化学)。

高温・高圧力下での鉱物の物性を測定し、例えば地球深部における鉱物の状態を予測すること(固体物理学)。

の2分野が主流となりつつある。また、近代鉱物学の延長にある結晶学的手法も長足の進歩を遂げ、人工では合成出来ない結晶構造の物質を見いだすに至った。つまり、最先端の鉱物学は「天然物を対象とした無機化学・固体物理学および結晶学」であると言える。現に鉱物学者から無機化学者や固体物理学者、材料科学者へ転身する例やその逆の例は珍しくない。一例として高温超伝導物質を最初に発見した一人であるヨハネス・ゲオルグ・ベドノルツは、元々ペロブスカイト構造型鉱物について研究していた鉱物学者である。

一方、鉱物学では鉱物の産地ごとの差異についても引き続き研究を行っている。よって、鉱物学にとってフィールドワークの重要性は衰えていない。一般的に鉱物の化学組成や結晶構造は無機化合物としては非常に複雑である。また産地ごとの変異も多く、未だに人工環境下で産出状態を再現できない鉱物は多数ある。したがってフィールドワークによって、産出する鉱物の記載とその周辺の環境を記録していく事についての学問的意義は大きい。

また、実験室で解明された鉱物の生成過程は、惑星や隕石の成因を解明する基礎データとなる。そして地球物理学において、地球内部の環境をシミュレーションするためには、鉱物学者が測定した鉱物の物性データは欠かせない。このため、地味ではあるが、地球惑星科学において、鉱物学は基礎分野の一つである。

木の葉形尖頭器

尖頭器はおおむね木の柄の先に装着して槍先とした。「木の葉形尖頭器」のように細く鋭く薄身であればあるほど、獣皮を貫き深く刺し致命傷を与える。また軽量であれば投げ槍としての命中率を高める。「木の葉形尖頭器」の製作工程は、不純物を取り除いた石塊(石核)から鹿の角などの軟質のソフトハンマーで強い打撃を加えて連続的に剥離させ細長い石刃を作る事から始まる。石器製作者は人類が長年培かって来た、黒曜石・頁岩・サムカイトなど石材ごとの物理的特性を熟知し、ハンマーによる力学的作用を予知し、職人的正確さでハンマーを駆使していた。

諏訪市のジャコッパラ第8遺跡からは、長さ15cm、幅5㎝ある明確なハンマーストーンが出土している。ハンマーで直接黒曜石原石を叩いて石核を作り、そこから更に剥片を剥がす。これを元に、軟質のソフトハンマーでさらに細かい二次加工を加えて、削片を剥がし様々な道具を作る。この最終工程では石で直接打ち欠くのは無理である。石刃自体が剥片で薄い、石で叩けば本体が割れてしまう。ハンマーと石材の間に鹿の角・骨など軟質材でできたパンチ(たがね)を介在させる間接打撃法がなされる。パンチを石材の目的とする破断個所にあて、そこをハンマーで叩けば、より正確な打撃となり、周囲にひび割れを生じさせない。ジャコッパラ第5遺跡からパンチ痕を2つとそのひび割れを残す石核が出土している。それでも失敗はあったようだ。

諏訪市の北踊場遺跡出土の木の葉形尖頭器は、「押圧剥離法」による緻密な加工が施されている。製作者は膝の上に動物の皮を敷き、石刃を置く、鹿の角や動物の長骨などをソフトハンマーとして強くプレスして削片を押し剥がす。これが「押圧剥離」技法だが、押圧剥離する前に削片が剥がれやすいように加工途中の石刃を炉で加熱する処理もなされた。

細石刃

旧石器時代の終わり、一万数千年前、ひろく列島の全域で使われていた石器。マイクロブレードとも呼ばれる。世界最古級の出土事例はユーラシア大陸中央部のアルタイ地方。

槍のブレード部を構成する部材と考えられ、ベースの槍部分が健在であれば、細石刃が破損したり欠けたりしても交換することで性能を保つことができ、それゆえに「替え刃式」と表現される。

細石刃は弓矢の登場によってその役割を終える。

細石刃石核

細石刃を剥がす母体となったもの。

北海道には、様々な細石刃製作技法によって残された蘭越型(らんこし)・峠下型(とうげした)・美利河型(ピリカ)・札滑型(さっこつ)・幌加型(ほろか)・白滝型・紅葉山型・忍路子型(おしょろっこ)・射的山型(広郷型)などの細石刃核が存在する。

サヌカイト

サヌカイト(讃岐岩・さぬきがん、sanukite)は、名称のもとである香川県坂出市国分台周辺や大阪府と奈良県の境にある二上山周辺で採取される非常に緻密な古銅輝石(短柱状の結晶でブロンズ光沢がある)安山岩。固いもので叩くと高く澄んだ音がするので、カンカン石とも呼ばれる。サヌカイトは大きい結晶(斑晶)がきわめて少なく、ほとんどガラス質や非常に細かい結晶の部分(石基)でできているため、たたくと金属音を発する。また、針状の粒が一定方向に並んでおり全体が均質であるため、たたくと振動が打ち消し合うことなく均等に伝わり、美しい音を長く響かせるのだと考えられている。

讃岐の岩石と地層 瀬尾完太/編 香川県教育会 1939.11

綾歌郡の項「カンカン石 サヌキット(讃岐岩)」

「明治20年頃ドイツのワインセンク博士は、このカンカン石を研究して、地球上何れの地にも未だ発見しない珍らしい岩石なることがわかり、産地讃岐の国名に因みて、サヌキット(讃岐岩)」と命名して学会に発表した。爾来(それ以来)、学会では、此岩石を、サヌキット、又は、サヌカイト、と呼ぶことになつた。サヌキットは独語で、英語ではサヌカイトと読むのである。ワインセンク博士は日本の地を踏んだことはないが、カンカン石が、研究の材料になつた其経路を調べてみると、当時の帝国大学地質学教師ナウマン氏の手によつたのであらうと思はれるのである。ナウマン氏は、又ドイツの人で、明治8年来任後、地質調査所に移り、日本の地質学界を開拓して明治17年10年間の長い任期を終へて帰国した人である。」

自然環境(最終氷期)

旧石器時代は現代よりも寒冷な気候で、世界的に氷河が発達していた。旧石器時代の氷期は、ドナウ氷期、ギュンツ氷期、ミンデル氷期、リス氷期、ヴュルム氷期。最終氷期(7万年前~1万年前)であるヴュルム氷期でもっとも寒冷だった時期は(2万年前~1万2千年前)、地球上の平均気温は現代よりも5~10度も低かった。このため、海水面は現代よりも最大で120mも低下した。瀬戸内海や大阪湾は完全に陸化し、海底下の平坦地は大部分が草原だった。

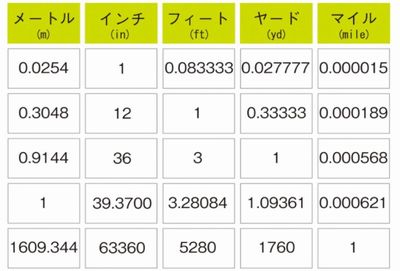

尺貫法換算表

尺貫法換算表(明治8年の統一値)長さ 距離 面積

一丈=10尺=3.03m 1里=36町=3.93km 1町=10反=3000坪=99a

1尺=10寸=30.3cm 1町=60間=109m 1反(段)=10畝=9.9a

1寸=10分=3.03cm 1間=6尺=1.82m 1畝=30坪=99m2

1分=3mm 1尺=30.3cm 1坪(歩)=6尺平方=3.3m2

1尺平方=0.09m2

重さ 容積

1貫=1000匁=3.75kg 1石=10斗=100升=0.18キロリットル

1斤=160匁=600g 1斗=10升=18リットル

1匁=3.75g 1升=10合=1.8リットル

1勺=0.018リットル

単位換算表

晶子(しょうし)

顕微鏡的な小さい単結晶.通常の結晶質固体は晶子が密集した多結晶質と考えられる.広く物理学や化学で使われるが,岩石学の分野でも用いられる.偏光で調べても鉱物組成または結晶形が分からない細かい物体[Hall : 1805, Vogelsang : 1875, Bowes : 1989].ガラス質の火成岩に含まれる微細な物体で発達していない結晶核のような物質である.ガラス中に規則的な配列や群となっているのが見いだされる.しかし小さすぎて光学的性質を精密に測定することはできず鉱物種を特定することができない.形態によって様々な名称が与えられている.現在は使われないがstyloliteとよばれたことがある.ギリシャ語でkrystallosは氷の意味である.

松脂岩

ピッチストーン。デイサイトまたは流紋岩に相当する化学成分をもつガラス質火山岩で水を1~10%含む(通常5%以上)もの。松脂(まつやに)のようなにぶい樹脂状光沢をもつ。水分の由来はマグマが固結する際に地下水や海水を,あるいは近くの完晶質岩石から追い出された水を吸収したものと考えられている。

ハンマーで叩くと、小さな丸い割れ目ができてパリパリと割れる。割れ口は鋭くとがるが、もろいために黒曜 石のようには石器をつくることができない。石基はガラス質で、オレンジ色の長石の斑晶を含んでいる。

縄文海進

縄文海進(じょうもんかいしん、別名「有楽町海進」、「完新世海進」、「後氷期海進」、Holocene glacial retreat)とは、縄文時代に日本で発生した海水面の上昇のことである。海面が今より2~3メートル高かったと言われ、縄文時代前期の約6,000年前にピークを迎えたとされている。日本列島の海に面した平野部は深くまで海が入り込んでおり、香取海や奥東京湾を形成した。気候は現在より温暖・湿潤で年平均で1~2℃気温が高かった。

この海水面の上昇は約19000年前から始まった。世界的には海面は年間1-2cmの速度で上昇し、場所によっては上昇は100mに達した。しかしこの現象が見られるのは氷床から遠い地域だけであり、氷床のあった北欧などでは見られない。厚さ数千㍍に及んだ氷床が解けた重みがなくなって海面上昇速度以上に陸地が隆起したからである。その典型がノルウェーのフィヨルド地形である。

縄文海進は、貝塚の存在から提唱されたものである。海岸線付近に多数あるはずの貝塚が、内陸部でのみ発見されたことから海進説が唱えられた。当初は、日本で活発に起きている火山噴火や地震による沈降説も唱えられたが、その後、海水面の上昇が世界的に発生していたことが確認され裏付けられた。

紀元前40,000年頃、アボリジニーがオーストラリアに渡来する。

紀元前30,000年頃、後期旧石器時代始まる。立川ローム基底部(X層)。日本の旧石器文化発見。群馬県新田郡笠懸村岩宿の局部磨製石斧。

紀元前28,000年前、日本列島の旧石器時代人は、槍先形尖頭器、細石刃、有茎尖頭器、石槍という狩猟具を発達させ、ヘラジカ、ハナイズミモリウシ(野牛の一種)、原牛、ナウマンゾウ、オオツノシカなどの大型の哺乳動物やニホンシカ、イノシシ、アナグマ、ノウサギなどの中小のほ乳動物を狩猟していた。

紀元前21,000年頃、鹿児島県にある姶良火山が大爆発を起こす。九州から関東地方まで、直径2000キロのおよぶ卵形の地域に火山灰が降った。それが姶良火山灰層でATが俗称である。現在の鹿児島湾は姶良火山活動によってカルデラとなっている。この頃を境にナウマンゾウが日本列島から姿を消す。

紀元前18,000~16,000年、最終氷期の最も寒い時期。海水面の高さが現在よりも約150メートル低かった。 紀元前16,000~14,000年頃、沖縄県山下町第1洞穴、港川、ビンザアプ人。旧石器時代終末か縄文時代草創期の人類。沖縄県島尻郡具志頭村港川で人骨発見。

紀元前14,000年頃、縄文時代の始まり。縄文土器がつくられはじめる。

紀元前12,000年頃、中国長江流域で陸稲稲作の開始。(仙人洞・呂桶環遺跡)

紀元前12,000年頃、イヌの家畜化。静岡県浜北人、沖縄県上部港川人(1.2~1.数万年前)

紀元前11,000年頃、日本、縄文時代草創期。細石器・有舌尖頭器がつくられ、豆粒文様土器がつくられる(長崎県泉福寺洞窟遺跡)。日本列島でオオツノシカが絶滅。

紀元前10,000年頃、縄文時代早期。日本列島の温暖化・温潤化が進む。ハナイズミモリウシや本州のヒグマなどが絶滅し、本州以南では陸上大型動物は消滅した。

紀元前70000年頃から紀元前14000年頃にかけての氷河期は、今より100メートル海面が低かった。

海水面が上昇し、今と同じような島々に分かれた、

縄文・弥生文化を考える時には縄文海進や弥生海退を頭に入れて、人の移動をイメージすると分かりやすい。

信州ローム研究会

信州大学理学部の小林国男教授、医学部の鈴木誠教授らが中心となって更新世における地質・人類・考古・生物などの総合的研究を目的として立ち上げられた研究会。最初の研究テーマが黒曜石原産地における旧石器文化遺跡としての男女倉 遺跡群(1957年)。

刃部磨製石斧

石斧の作り方に打製と磨製がある。礫の自然面をほとんど残し、打製か磨製、あるいはその両方によって刃を付けた程度のものは、「礫器」、「礫斧」(れきふ)と呼ばれる。礫斧のうち刃を磨いたものを「局部磨製石斧」あるいは「刃部磨製石器」または「刃部磨製礫器」という。

後期旧石器時代では打製石斧もしくは局部磨製石斧がつくられた。先土器文化における石斧は「斧形石器」「楕円形石器」と呼ばれているが、扁平な円礫あるいは大きな礫を打ち割った剥片の周辺を打撃して形を整えたものである。局部磨製石斧とは、刃の部分だけを磨いて実用に供したものである。片刃がやや多いが両刃も少なくない。先土器時代の末期から縄文時代の草創期にかけては断面三角形またはカマボコ形を呈する片刃の御子柴型石斧が盛行する。これはロシア沿海州やシベリア地方との関連の深い遺物と考えられている。

旧石器時代の局部磨製石斧は、大型獣の狩猟や解体、木の伐採や切断、土掘りなど多目的に用いたもので、局部を磨いたのは土や木から斧を抜き取る際、いくらかでもスムーズに抜けるよう工夫したものであろう。

『ギャートルズ』など一部の漫画で、木の柄に紐で石斧をくくり付けた道具が、動物の捕殺や闘争などに使われる場面が描かれているが、柄に紐で固定しただけでは強度・耐久性が不充分で使用に耐えない。このような道具が実際に用いられた事はない。

旧石器時代前期から中期にかけて、握斧(あくふ、hand axe)と呼ばれる石器がヨーロッパなどで多数見つかっている。形は石斧によく似ているが、文字通り手に握って、土を掘ったり動物を解体したり木を削ったり、その他多様な用途に用いられたと考えられる。木の柄にはめ込んだ本来の石斧が現われるのは後期旧石器時代に入ってからである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%96%A7

森林限界

日本では特に主に夏の温度・積算温度に従うようである。日本アルプス中央部や富士山では約2500 - 2800 mほどである[4]。東北地方で約1600 m、北海道の大雪山や日高山脈で約1000 - 1500 m、北海道の利尻島で標高約500 m、千島列島では標高300 m程度にまで下がっている。一方、九州や四国、 屋久島の宮之浦岳など標高が2000 m程度で森林限界が見られるが、これは岩石地質や地形的な影響が大きい。

日本の森林限界より手前(亜高山帯)における植生は、主にモミ属・トウヒ属・コメツガなどの常緑針葉樹林だが、森林限界の境界線付近では落葉広葉樹のダケカンバの比率が高くなる場合が多い。森林限界より奥(高山帯)では、ハイマツなどの小低木が多い。高木の先端部がそれ以上伸びることができなくなる高度を高木限界と呼ぶ。

日本では亜高山帯林からハイマツ帯へ、短い距離で樹種と景観が一変するため、森林限界より上からは森林限界を容易に目視することが可能であることが多い。しかし、ハイマツは北東アジア特有の植物であり、世界的に見ると亜高山帯と同じ樹種が次第に疎林・低木化して、最後には姿を消す場合も多く、その場合は森林限界は明確な1本の線ではなく、幅の広い移行帯となる。高緯度地帯においてはこのような移行帯を森林ツンドラと呼び、ときには南北数百キロメートルに達する場合もある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E9%99%90%E7%95%8C

石刃技法

後期旧石器時代に出現し、同時代を特徴づける縦長剥片で両側面を並行にする剥離技術のこと。これにより、同じ規格の石器の剥片の量産が可能となった。長さ5センチ、幅1.2センチ以上の剥片を石刃とした(M.N.プレジョン)。

日本においては約3万年前から約1万5,000年前頃にかけてナイフ形石器と歩調を合わせて発達した技法である。いわゆる真正の石刃技法が中部北辺から東北・北海道・に分布し、ほとんど調整技術を持たないものが近畿地方に分布する。この技法を通じて地域性が明確になってきた。

また、東北アジアの後期旧石器時代の開始を告げる技術的指標である。この石刃技法は、ユーラシア大陸西部からアルタイ、シベリア経由で東方アジアに広がった革新的技術の一つとみられている。

技法の概略

原石(母岩石材)を輪切り状に大きく荒割りして打面を準備し、石核の素材をつくり出したのちに調整加工を加えて石核を作り、これを連続的に同一方向から加撃してほぼ同じ大きさの縦長剥片を打ちはがしていく。この剥片を刃器(石刃)とよび、二次加工を加えて多様な形態の石器を製作していく。二次加工としては刃潰し剥離がなされナイフ形石器を製作することが多かった。

北海道美利河(ピリカ)1遺跡出土の66点の石核・石刃・剥片は互いに接合し、石刃技法の過程を示す好例である。まず長径21センチの川原石の表皮を剥ぎ取り縦長のかたちに整えるのが第1段階、ついでその頂部を横から叩いて数枚の剥片を剥離して石核上部に水平に近い打面を作るのが第2段階、この打面の周縁を上から打撃し、目的の石刃を連続して剥離するのが第3段階である。石刃剥離が一段落終えた、打面と剥離作業面の角度を修正するために打面の再生を行鵜野が第4段階、以後第3・4段階を繰り返す。石核1点から石刃30~40点を製作したと考えられる。北海道・東北地方では母岩として黒曜石や頁岩を利用している。関東平野特に武蔵野台地では、チャートを初め在地の石材や黒曜石のような遠隔地からの石材を利用している。

それらの調整技術の差異、有無、打面転位のあり方などから、石刃技法は細かい分類が可能である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%88%83%E6%8A%80%E6%B3%95

石刃鏃(せきじんぞく)

この石器の名前は、2つの時代を特徴づける石器が合わさってできている。

まず、「石刃(せきじん)」とは後期旧石器時代を代表する石器で、笹の葉のように細長い石器を1つの石の塊から大量に生産するという石器づくりの技術によって特徴づけられ、北海道でも2万年ほど前の旧石器時代の遺跡から出土し、黒曜石原産地である遠軽町白滝地域からは30 cmを超えるような大型の石刃が見つかっている。

一方、石器といえばまず名前があがる「鏃/石鏃(やじり/せきぞく)」は、縄文時代を特徴づける石器。その名が示す通り弓矢の矢尻に用いられる石器で、博物館に行けば必ずと言っていいほど展示されている。

考古学者は、遺跡から石刃が出土すればその遺跡の時期を旧石器時代と考え、また石鏃が出土すれば縄文時代以降の時期とあたりをつける。それほど、2つの石器は時代を特徴づける石器である。

転載元 http://www.hk-curators.jp/archives/3346

石基 (せっき)

火山岩を手にとって観察したとき,斑晶以外の肉眼では判別できない細粒の結晶やガラス質の部分を指す用語。地下から上昇したマグマが地表に噴出したり,地表付近で貫入岩体をつくるとき,斑晶以外の液相が急冷してできる部分が石基である。石基は完全に結晶化したものから完全にガラス質のものまでさまざまである。同じ火成岩体でも表面に近いほど冷却速度が速いため,よりガラス質の石基となる。またマグマの化学組成がシリカ成分に富むほど,粘性が高くマグマ中でイオンが移動しにくいため,結晶の成長が遅く,よりガラス質の石基となる。

雪線 (せっせん)

自然地理学において、氷河の形成を促進する気候条件を満たす範囲の地域(有効氷河形成範囲)の下限を結んだ線のことをさす

転載元 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E7%B7%9A

瀬戸内技法

割り取られた破片(盤状剥片)に細かい調整をしたのち、さらに一撃を加え薄い破片(翼状剥片)を割り取る[第2工程]。

薄い破片に仕上げの細工をほどこしてナイフ形石器ができあがる[第3工程]。

第2工程の作業を繰り返すことで、次々と同じような形・大きさの薄い破片を割り取ることができる

この技法でできた石器を「国府型ナイフ形石器」と呼ぶ。

平たい表面をした石核から翼のように横に長い剥片を連続的に剥離する技法で、石刃技法と対照となる技法である。 年代的には、大分岩戸遺跡の瀬戸内技法を含む第1次文化層が姶良丹沢パミス(約2万1000~2万2000、Y.B.P:Year、BP(Before PresentもしくはBefore Physics)で表記される)より上にあることから大体2万年前後に出現したと考えられている。

類似した技法として西アジア新石器時代初期の石刃の稜(角)を打撃して横長剥片を連続的にとる技法、エジプトやメキシコにも翼状剥片をとる技法がみられる。

尖頭器

細かな打ち欠きによって流線型に仕上げられた石器。石槍の別称があるように、主には槍先につけた狩りの道具と考えられる。

諏訪市上ノ平遺跡、千曲川源流部の馬場平遺跡から土器を伴わない尖頭器が出土、また、ローム層中からの検出例から、縄文時代を遡る所産である。

八島遺跡から出土した尖頭器は黒曜石をラフに加工したままのものが目立つ。これは『八島ポイント』と呼ばれ、比較的古い様相を考えられる。

『黒曜石 三万年の歴史』より

槍先形尖頭器の分類はこれまで、形態による分類(木葉形、半月形、有舌、有肩など)と調整部位による分類(周辺調整、片面調整、両面調整)がおこなわれているが、明瞭な型式分類が設定されるには至っていない。

大筋では、長身で幅が狭く舌部の返しの未発達なものから、基部の返しが鋭くなったものへと変遷することは広く認められている。

日本において尖頭器は、当初は大形獣を対象とした狩猟具として生まれたが、洪積世末期に海進によって大陸から切り離され、大形獣の絶滅が早かったという特殊な条件が加わって、イノシシ・ニホンジカなどが主な狩猟対象となった。これらの、嗅覚が鋭く行動の機敏な動物の捕獲には、手持ちの槍よりも投げ槍が狩猟具として適していたものと考えられ、特に有舌尖頭器の急増は、こうした事情を物語っていると推定される。やがて弓矢の発明とともに、タヌキやウサギなどの小動物も狩猟対象となっていった。そして、弓矢と槍の中間的な機能を果たした投げ槍(槍先形尖頭器)は弓矢の普及によって消滅していく。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%A0%AD%E5%99%A8

台形石器

旧石器時代の台形様石器は、日本列島に最初に定着した初期現生人類の代表的な石器

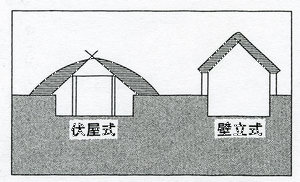

竪穴式住居

竪穴式住居(たてあなしきじゅうきょ、英: pit-house, pit-dwelling)、または竪穴住居(たてあなじゅうきょ)・竪穴建物(たてあなたてもの)は、地面を掘り込んで床とし、その中に複数の掘立柱を建てて梁や垂木を組み、上部に土や植物(葦など)で屋根を葺いた建物である。主に住居だが、それ以外の用途の事例もあるため、今日の日本考古学界では「竪穴建物」と呼称する資料が増加している

(近年では工房や喪屋・馬小屋など、居住以外の目的で使われた同遺構の検出事例も増加し、必ずしも「住居」ではないことが判明している[6][3]。また掘立柱建物や礎石建物などの他の用語との対応を考慮して、2010年代に入り文化庁は『発掘調査のてびき』で「竪穴建物」と呼称する方針を示している)

考古学では、地面を掘り下げて床面を構築する建物で、居住施設として使われたものを「竪穴住居」という[4]。竪穴(縦穴)という用語は、横穴という表現の対照として生まれた。英語表記の1つ「pit-house」は、厳密には、竪穴建物のうち、屋根以外を竪穴のみで構成する、つまり竪穴に屋根を被せた形の家屋ないし住居のことをいうが、竪穴自体が浅く、地上部分の構造物のある竪穴建物についてもこのように呼ぶ研究者がいるので、日本語の「竪穴住居」と、ある程度置き換えが可能である。

通常の竪穴建物跡の深さは70~80センチメートルであり、穴とは言え、わざわざ「竪」を付けることはないが、知床半島に近い北海道標津郡標津町にある擦文文化期の標津遺跡群(伊茶仁カリカリウス遺跡)では、この建物の掘り込み跡である一辺が4~10メートルもある摺鉢状の窪みが、現在の地表面に多数密集しており、かつて「穴居」(けっきょ)と呼ばれていた。周囲に掘りあげた周堤から床面までの深さが2メートルから2.5メートルもあり、佐原真は、これら「穴居」の存在から「竪穴」と呼ばれる由縁が分かるとしている[4]。

ヨーロッパでは、中石器時代からこの建物の形態が出現している。やがて、世界各地で、新石器時代に盛行するようになる。中国では、仰韶文化(ぎょうしょうぶんか、ヤンシャオぶんか)の代表的遺跡である西安の半坡遺跡(はんばいせき、バンホーいせき)で発掘されたものがよく知られている。これは、南側に階段のある出入り口を持つ約5メートル×4メートル、深さ80センチメートルの隅丸方形のもので内部に炉が見られるものである。また、アメリカ南西部のモゴヨン(Mogollon)文化やホホカム(Hohokam)文化の人々は、9世紀頃まで、入り口部分を張り出し状にした竪穴建物に住んでいたことが知られている。

日本の旧石器時代の人々は、岩陰や洞窟に住むことも特殊な場合としてあったが、多くの場合台地上(開地遺跡)に居住していた[7][注釈 1]。ただし当時の人々は、一定の地に長期間留まらずテントのような簡易な住まいで寝泊まりしつつ移動を繰り返す「遊動生活」をしており、痕跡が残るような建物はあまり建築されなかったと考えられている[8][9]。

旧石器時代の建物(竪穴建物・平地建物)は、同時代末ごろから徐々に造られ始めたと考えられており、確実なもので北海道から九州にかけての遺跡で10ヵ所程度確認されている。大阪府藤井寺市のはさみ山遺跡(梨田地点)からは、伏屋A式竪穴建物と見られる建物跡が検出された事例がある[10]。

縄文時代に入ると盛んに造られるようになり、弥生時代以降にも引き継がれた。伏屋式と壁立式があり、そのうち伏屋式が主流で、壁立式は拠点集落の大形建物に限られ、首長居館として権威を示す形式として弥生時代から古墳時代の両時代に建築されたと考えられている。そして、日本の農家や民家のもととなっていった。竪穴建物自体は平安時代ごろまで造られ、さらに時代が下がった例として東北地方では室町時代まで造られていた。ただし、特に近畿地方では、平安時代にはほとんどが平地建物へ移行したとされる[11]。鎌倉時代以降は、東北地方や関東地方(特に鎌倉周辺)で「方形竪穴建築」や「方形竪穴建物」として一部名残を残すものの、全面的に消失していく(一部近世・近代にも小屋として存続)[6]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%AA%E7%A9%B4%E5%BC%8F%E4%BD%8F%E5%B1%85

ナイフ形石器

東山型 - 石刃の基部を加工 - 東北地方から北海道網走郡津別町まで分布。山形県小国町東山遺跡で初確認

杉久保型 - 縦型石刃の先端部及び基部への刃潰し加工 - 主に中部地方北部から東北地方にかけて分布。長野県信濃町杉久保遺跡で初確認

茂呂(もろ)型 - 一縦型石刃の側縁と反対側基部への刃潰し加工 - 主に関東、中部地方南部、東海に分布。 東京都板橋区茂呂遺跡で初確認

国府(こう)型 - 横型石刃(翼状剥片)の一側縁への刃潰し加工 - 主に瀬戸内、関西、中国、四国に分布、山形県朝日町まで分布。大阪府藤井寺市国府遺跡で最初に確認されたのでこの名称で呼ばれる。石材は二上山のサヌカイト。同様の製作技術が瀬戸内地方の遺跡からも見つかっているので、それらは瀬戸内技法と名付けられた。

九州型 - 基本的に茂呂型と同じであるが小型 - 九州に分布。

などの型式に区分される。なお、北海道にも検出例が増えてきている。こうした地域差が、AT降灰以前に形成されていた証拠が各地で知られるようになってきた。また、旧石器時代の時期区分や文化の発展段階を検討するうえで、槍先尖頭器や細石器と並んで重要な役割を果たしている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%95%E5%BD%A2%E7%9F%B3%E5%99%A8

中山道

中山道は、江戸時代の五街道の一つ.江戸板橋宿を起点とし、近江(滋賀県)守山宿まで六七宿.信濃路は碓氷峠を越えて、 軽井沢宿に入り、木曽の馬籠宿まで二六宿であった.中山道は、東海道と共に、江戸と京都を結ぶ道であったが、 東海道の方が、交通量も多く宿場の規模も大きく、東海道が126里余五三宿であったのに対し、 中山道は、139里で距離も長く、その上、碓氷峠をはじめ和田峠・鳥居峠など峠が多く、人馬の往来に困難であったが、 人の往来が少なく、大河もなく、その渡りや渋滞も少なく、女道とも呼ばれ、盛んに利用された.江戸時代末期、皇女和宮 降嫁に使われた道であった。

木曽路

中山道木曽路は贄川宿・馬籠宿間十一宿。島崎藤村の「夜明け前」の書き出し ”木曽路はすべて山の中である。 あるところは岨づたいに行く崖の道であり、 あるところは数十間の深さに臨む木曽川の岸であり、 あるところは山の尾をめぐる谷の入り口である。 一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた。”とあるように木曽川伝いの山道であった。 ほぼ今の国道19号線である。JR中央西線が併走する.最寄りの自動車道のインターチェンジは、長野道塩尻インター又は、中央道中津川インター、飯田インターを利用する。

諏訪路

和田峠は中山道随一の難所。江戸方面からこの峠を下ると下諏訪宿である。信濃一ノ宮諏訪大社 春宮が、旅人を迎える。下諏訪宿で甲州街道と合流、下諏訪から塩尻までは今の国道20号線、JR中央線、中央自動車道が 岡谷JCTを分岐して長野自動車道が併走する。

佐久路

今の碓氷峠を越える信濃路への道は、国道18号線であるが、追分宿から北国街道を往き、 しなの鉄道、長野行き北陸新幹線、上信越自動車道が、ぼぼ併走する.小諸・岩村田間(小諸道)が国道141号線、 岩村田・上諏訪間が国道142号線である,追分・岩村田間は、旧道を往く。

転載元 https://www.dynax.co.jp/sinsen/shinano/kaidoo.html 信州の地理と歴史

日本列島の人口

日本列島の後期旧石器時代は、約35,000年前に始まり、縄文時代へと移行する約15,000年前までの約20,000年間続いた

人類の生きた最古の時代である旧石器時代の人口推定値が、研究者によって算定した基準の違いがあるが、発表されている。

旧石器時代前期(400万~20万年前)12万5千人、

同中期(20万~4万年前)100~120万人、

同後期(4万~1万3千年前)220~300万人。

あるいは

300,000年前:人類の人口が推計 100万人に達する

10,000年前: 人類の人口が推計 500万人に達する

4,000年前: 農耕の普及により人類の人口が推計8700万人に達する

******************

https://www.weblio.jp

旧石器時代・縄文時代・弥生時代

鬼頭宏の推定人口は、小山修三 (1978,1983年)[15]に依拠している。即ち『全国遺跡地図』[16]記載の都道府県別遺跡数を地域、年代別に振り分けると地域別推定人口(上の表)に示す表のように纏められる。それぞれの時代が占める期間は、2000年に渡る縄文時代早期を除き、大体1000年前後と見積もられた。また関東地方における遺跡当たりの推定収容人口比は、3世紀から13世紀まで使われた土師器を産出する遺跡1に対して、弥生時代は0.2~0.43(平均約1/3)、縄文時代中期以降は0.1~0.26(平均約1/7)と算出され、縄文時代早期の遺跡規模を1/10と推測した。澤田吾一による奈良時代の関東地方の推定人口94万3300人[3]と関東地方における土師器を産出する遺跡数(5549箇所)の比より、弥生時代に関しては遺跡数に56、中期以降の縄文時代に関しては遺跡数に24、期間が2倍に渡る縄文時代早期に関しては遺跡数に8を乗じた値をそれぞれの時代の推定人口とすることで、縄文時代早期、前期、中期、後期、晩期、弥生時代の推定人口は、それぞれ2万0100人、10万5500人、26万1300人、16万0300人、7万5800人、59万4900人と算出される。

一方時代区分の判明している旧石器時代の遺跡は、縄文早期の遺跡2530箇所に対し、細石器期の遺跡は125箇所、ナイフ型石器期の遺跡数は317箇所、古先土器の遺跡は28箇所である。ナイフ型石器期の旧石器時代は縄文時代早期の10倍の長さ継続していることから、小川修三(1989年)はナイフ型石器期の旧石器時代の人口を2600人(2000~3000人)と推定した。[17]

https://www.weblio.jp

斑晶

斑状の火成岩の中で,細粒またはガラス質の石基中に散在する比較的大きな結晶.普通は肉眼で認められる程度の粒度のもの[Iddings : 1889].斑晶は普通は自形を呈するが,残液との反応によって周囲が溶解して丸味をおびるもの,反応縁を有するものなどがある.同一種類の鉱物が斑晶と石基の中に認められる場合があるが,この場合に斑晶と石基では鉱物の形状や化学成分が異なることも多い.斑晶の粒度は絶対的な大きさで決まるものではなく,石基に対する相対的なもので,斑晶,石基ともに粗粒の岩石も存在する.基本的には両者の形成条件の差を意味するものである.ギリシャ語のphainoは明らかな,crystallusは結晶の意味である[Iddings : 1889].肉眼で識別できるものを巨斑晶(megaphenocryst),顕微鏡を用いないと識別できない小さなものを微斑晶(microphenocryst)と区別することがある[Cross, et al. : 1906].

非晶質

非晶質(ひしょうしつ)、あるいはアモルファス (amorphous)とは、結晶のような長距離秩序はないが、短距離秩序はある物質の状態。これは熱力学的には、非平衡な準安定状態である。

amorphous は、morphous(形を持つ)に「非」の意味の接頭辞 a‐ が付いた語(19世紀にスウェーデンのイェンス・ベルセリウスが非結晶の固体に対して命名した)。結晶は、明礬や水晶のようにそれぞれ固有の結晶形態を持っており、morphous である。しかし、急冷や不純物が混じった状態で出来た固体は、時間的空間的に規則的な原子配列が取れず非晶質となり、不定形である。

アモルファス状態は、非金属ではしばしば見られる状態である。しかし、金属にもアモルファス状態が存在することは、アメリカのポール・デュエイ (Pol Duwez) カリフォルニア工科大学教授らが1960年に発見した。

アモルファスとされるものには結晶構造を完全にもたないものと、光学的には結晶構造が見られない場合でもX線解析では弱い回折を示す潜晶質とがある(ただし、潜晶質は結晶質と解される場合もある)。天然に産出する鉱物の場合、「非晶質」と言われるもののほとんどが潜晶質である(例:オパール、ネオトス石)。

氷州石

ひょうしゅうせき(英語表記)iceland spar

無色透明、自形結晶をなす方解石の別名。一般には菱(りょう)面体のもので、平行な二結晶面あるいは劈開(へきかい)面の間で複屈折がよく観察されるものが広く知られている。アイスランドのヘルグスタディールHelgustadirの玄武岩の空隙(くうげき)中のものがもっとも良質とされ、Iceland sparの名が与えられた。和名はその訳である。なおsparは割れやすい固体物質という意味である。かつては「ニコルのプリズム」の原材料として重用された。

転載元 https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B7%E5%B7%9E%E7%9F%B3-121274

広郷(ひろさと)型ナイフ形石器

北海道特有のナイフ形石器。素材の鋭い縁辺を一部に残し、他をやや平坦な二次加工が覆うもの。

伏屋式平地住宅

氷河時代には洞窟や岩陰を利用した住まいだったが、氷河時代終末期の後期旧石器時代には気候の温暖化が進み、平地での生活が始まった。それに伴い平地住居になっていった。これは石器や石器片が直径2~5mに集中分布する範囲を平地住居跡とみなしているもので、木材を円錐状に組み、獣皮などで覆うテント式構造の伏屋式平地住宅であったとされている。この石器集中箇所の中には、深さが20~40㎝の小主柱を円形に配置するものや、浅い竪穴面をもつ竪穴式住居(縦穴・竪穴という用語は、横穴という表現の対照)が九州から北海道にかけていくつかの遺跡で発見されている。

最近の発見例では石器集中範囲の床面を竪穴及び平地とし、床面に深い主柱が検出されて、主柱付きの平地住居となる例が確認された。このように、後期旧石器時代にはすでに縄文時代を通して存続する平地住居や竪穴式住居の基本形式が成立していた。

転載元 https://maeken.com/blog/2011/05/post-135.html 日本建築史

タイプとしては、伏屋式(ふせやしき)と壁立式(かべたちしき)の二者がある。伏屋式とは、郷土資料館の庭に復元されているような、屋根が直接地面にまで葺きおろされている形式のものをいう。かつては縄文時代の住居はすべてがこのタイプであろうと思われていた。しかし、現在の住居のように壁を巡らす構造の住居跡(このタイプを壁立式という)が山形県高畠(たかはた)町の押出(おんだし)遺跡や栃木県宇都宮市の根古屋台(ねごやだい)遺跡(いずれも縄文時代前期前葉)などで発見されるに及び、縄文時代の住居構造についての再検討が必要となった。その結果、壁立式は主に日本海沿岸地方に特徴的な住居形式として成立したことが判明しつつあり、中期末から後期にかけて、東北・関東の両地方は全般的に壁立式の竪穴住居に席巻(せっけん)されるようになったといわれている。その中期末ごろの関東地方は、ちょうど気候の冷涼化が目立ち始め、ムラ人の動揺が激しくなった時期に一致している。

転載元 https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11E0/WJJS06U/1144205100/1144205100100010/ht100310 宮代町デジタル郷土資料

幌加(ほろか)技法

素材を大きく分割したのち、舟底形に成型し、その端部から細石刃を剥がし取る技法

八島ヶ原湿原

八島ヶ原湿原は面積が43.2ha、泥炭層の厚さは約8.05m。1万2千年前に誕生した高層湿原であり、日本の高層湿原の南限にあたる。

高層湿原の始まりは、湖沼である。湖沼では周囲から土砂の流入、水生植物の繁茂などが起き次第に埋められていく。標高1000m以上の場所や高緯度地方では寒冷な気候のため、植物の遺体は腐敗・分解がしにくく泥炭となって堆積していく。

堆積物の溜まった湖沼にカヤツリグサ科などの植物が侵入し、湖沼はやがて湿原に変わる。

この段階の湿原を低層湿原という。低層湿原は表面が平坦で地表面と水面が一致し、湿原の表面まで冠水している。湿原の水は地下水と雨水などにより供給され比較的富栄養性である。植物としては、大形のヨシやガマ、および大形のスゲなどが生育している。しかし、長い年月がたつにつれて、湿原は泥炭に蓄積され周囲よりも高くなる。そのため、湿原は地下水からの供給が行われず雨水のみで維持されるようになるので貧栄養である。また、湿原の水は腐植酸によって次第に酸性に変化する。高層湿原に生育している植物は主にミズゴケである。ミズゴケは湿原上に小さな塊となって生長し、小凸地(ブルト)、小凹地(シュレンケ)を作る。これが、交互に生長して湿原全体を時計皿をふせたように盛り上げていく。このようにしてできた湿原を高層湿原と呼ぶ。

八島ヶ原湿原の泥炭層は8.05mに達しており、低層部分はヨシ、アゼスゲ、カサスゲなどのヨシ・スゲ泥炭。中間部分は、オオミズゴケ、ワラミズゴケなどのヌマガヤ湿原。高層部分はイボミズゴケ、チャミズゴケ、ムラサキミズゴケなどのミズゴケ湿原になっている。

谷地坊主(やちぼうず)

画像転載元 https://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/435faac53185ee60b67d2137ebf41352

谷地とは湿原のことで釧路湿原など北方の湿原で見られる。つぼを逆さにしたような株の形をしている。名前の由来は、その様子がお坊さんの頭に似ていることによる。スゲという植物の株は、冬、地面が凍結すると霜柱のように株ごと盛り上がる。そして翌春、雪解け水などで盛り上がった株の土がえぐられて根元が細くなる。この繰り返しにより、数10年で高さ40-50cmに生長し、大きなかたまりをつくる。

転載元 https://www.eic.or.jp/ecoterm/index.php?act=view&serial;=4532 環境用語集

北の蓼科山(標高2,530m)から南の編笠山(標高2,524m)まで南北約25kmの距離におよそ20の峰が連なる火山列である[1]。また、その周囲の南北60km、東西25kmの範囲に火山噴出物がみられる[1]。最高峰は赤岳(標高2,899m)

火山としての八ヶ岳は歴史時代、確実な噴火記録は残っていない[1]。しかし、古文書にある888年(仁和4年)の災害を、天狗岳の山体崩壊で発生した大月川岩屑流の発生と関連する火山活動と推定する仮説がある[1]。山体崩壊の原因は噴火とも地震とも言われているが、地震、噴火とも今もって全く証拠が見つからず、大きな謎になっている[2]。また歴史上の記録には残っていないが、北横岳には地質的に新しい溶岩噴出があり、最近の研究では600 - 800年前の噴出と見られている

(赤岳頂上には第二次世界大戦前は国常立命像があった。)

ユリ

ヤマユリ、コオニユリ、オニユリ、カノコユリ以外の球根は食べない方が無難。テッポウユリ系はペットには有毒。

中国では、古くから滋養強壮、利尿、咳どめ、鎮静作用などの薬用として珍重され、また薬膳の素材として用いられていた。

ユリ科植物で毒草として有名なのはスズランやヒガンバナ、チューリップのほとんどの品種。

タマネギ、アスパラガスはユリ科。すべてのユリ科植物が有毒なのではない。

転載元 https://ユリ.net/%E3%83%A6%E3%83%AA%E6%A0%B9/post-418.html

矢出川技法

原石を直接うち欠いて円錐形ないし角柱形の細石器核を作る技法

湧別技法

丹念に加工した両面加工素材をいくつかに縦割りし、その端部から細石刃を剥がし取る技法

黒曜石を使用して作る細石刃剥離技術の一つである。

北海道湧別川の源流に近い白滝の露頭に湧別技法という最高級の石器が遠軽町白滝遺跡群第30・32地点出土の資料をもとに、芹沢長介と吉崎昌一によって1961年に確認された。湧別技法によって準備される細石刃核は「白滝型」と「札滑型」に分類されている。細石刃文化期の日本列島と周辺地域の関連を考える上で重要な指標となっている。

製作工程

湧別技法によって細石刃を生産する場合、三段階の工程を踏む[1]。

半月形または木葉形の両面加工石器(ブランク)を製作する。

両面加工石器の両端に長軸方向の打撃を複数回加え、器面にほぼ直交する打面を作出する。この段階で、最初に断面三角形の削片が剥離され(ファースト・スポール)、二回目以降では断面台形のスキー状スポールが剥離される。

細石刃を作出する。長軸の一端または両端より剥離作業が行われる。細石刃核は船底形(楔形)を形成する。この時に準備される細石刃核は「白滝型」と「札滑型」に分類される。白滝型は打面に擦痕があることが大きな特徴であり、当初はそれ自体が道具だと考えられていた。(この内、比較的小形の細石刃核の一群で、打面部に縦方向の擦痕が認められるものがある。これを使用痕と考え、この湧別技法をある種の船底形石器の製作技法とみる立場もある。)

湧別技法による細石刃の特徴

湧別技法の分布は札滑、白滝第30・32、服部台、置戸安住、タチカルシュナイ遺跡など北海道北部に集中しており、石材には黒曜石を用いる。札滑型細石刃核に関しては北海道から中国山地にまで分布が及んでいる(新潟県月岡遺跡、山形県角二山遺跡など)。札滑型の石材には黒曜石、頁岩の他、各地域に産する石材を利用する傾向がある。

共伴遺物には尖頭器、荒屋型その他の彫器、各種スクレイパーなどがあり、その年代は黒曜石水和層法により、約1万3000B.P.と考えられている。

湧別技法の分布は「中国やサハリン、東シベリア、沿海州、カムチャッカ」にまで達している。特に中国では「河套(かとう)技術」と称されているものは湧別技法と対比されている(しかし、厳密な製作工程に基づいた比較検討はなされておらず、白滝型細石刃核については大陸側で確認されているものはない)。道内に存在するその他の細石刃生産技術、荒屋型彫器などとともに、北海道から東日本の細石刃文化の系統を理解するための重要な指標となっている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%A7%E5%88%A5%E6%8A%80%E6%B3%95

米ヶ森型台形石器

貝殻のような形をした小型石器。米ヶ森技法

米ヶ森型台形石器の素材を剥がすための技法。ウロコのように連続して素材が取られた。

流紋岩

二酸化ケイ素SiO2(シリカ)をもっとも多く(約70%以上)含む火山岩で、花崗(かこう)岩に相当する化学組成をもつ。

かつて石英粗面岩lipariteなどの名称が用いられたことがあったが、現在はもっぱら流紋岩が使用されている。流紋岩の多くは斑(はん)状組織を示し、石英やアルカリ長石(サニディン)の斑晶を含む。ときにはナトリウムの多い斜長石、黒雲母(くろうんも)、普通角閃(かくせん)石(ホルンブレンド)、磁鉄鉱など、あるいは普通輝石(オージャイト)、斜方輝石、橄欖(かんらん)石、ざくろ石を斑晶として含むが、それらの量は少ない。石基はガラス質または細粒で、白色、淡灰色、淡褐色である。結晶質の石基は、石英とその他のシリカ鉱物(鱗珪(りんけい)石(トリディマイト)、クリストバル石)、アルカリ長石が主体で、わずかに磁鉄鉱、ジルコン、燐灰(りんかい)石、チタン石などを伴う。ガラス質の石基は脱ガラス化しやすく、新生代第三紀以前の流紋岩ではガラスの部分がクリストバル石の微細な結晶の集合体に変化していることが多い。斑晶をほとんど含まないガラス質の流紋岩は、見かけによって黒曜岩、ピッチストーンpitchstone(松脂(しょうし)岩)、パーライトperlite(真珠岩)とよばれる。黒曜岩は黒色ガラス状、ピッチストーンは樹脂状光沢のある緑褐色のものをいう。パーライトはガラスに球状の割れ目が発達したものをいい、これは流紋岩が熱いうちに水と接触したためにできる。流紋岩は溶岩流、溶岩円頂丘、岩脈、大規模噴火の火砕流堆積(たいせき)物あるいは降下火砕堆積物(軽石や火山灰)として、大陸とその周辺の造山帯に多産するカルク・アルカリ岩系火山岩である。アルカリ角閃石(アルベゾン閃石、リーベック閃石)、アルカリ輝石(エジリン)を含む流紋岩は、カルク・アルカリ岩系流紋岩と区別してアルカリ流紋岩とよばれる。

流紋岩質マグマの成因として、

(1)玄武岩~安山岩質マグマの結晶分化作用によって生じる

(2)地殻下部の岩石の部分融解でできる

(3)マグマと地殻の岩石の混合・同化作用でできる

などが考えられている。日本列島では中生代白亜紀(西南日本内帯)と新生代新第三紀(グリーンタフ地域)のものが多い。流紋岩溶岩は軽量の建築用石材(伊豆新島(にいじま)の抗火(こうか)石)として用いられている。多孔質の流紋岩溶岩や軽石は断熱性と保温性に優れているので、耐火モルタル用骨材、軽量コンクリート用骨材、軽量ブロック、外装タイルにも使われる。また微粉砕後、接着剤で成形、焼成して軟らかい研磨材としても使われる

暦年代較正

……orz……こちらを参照