言語

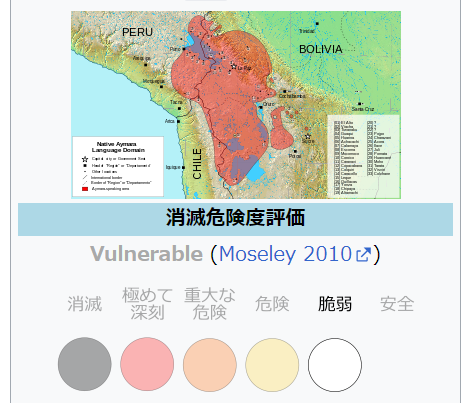

アイマラ語は、アイマラ族が用いている言語。ボリビアとペルーの公用語の一つ。1984年にボリビアで、1985年にペルーで、それぞれ法律により公式のアイマラ語が制定されている。各国の最近の国勢調査によると、ボリビアには1,237,658人、ペルーには296,465人、チリには48,477人のアイマラ語を話す人がいるとされる。

歴史と現在

アイマラ語は、もともとペルー中央部リマ県の山間部に起源があるハケ語族(Jaqi)に含まれる。この系統の語族の中には、ハカル語やカウキ語が含まれる。こういったことから、アイマラ族は、ティワナク崩壊後にペルー方面からチチカカ湖周辺に下ってきたという説がある。しかし、言語学者で支持する研究者は少なく、詳しいことはわかっていない。リマ県の山間部にあった同系統のハケ語族はスペイン語に吸収されていったが、スペイン人の侵略以前は、かなり広範囲にハケ語系言語が現在のペルー南部地域で話されていた。また、16世紀のスペイン人の侵略時には、クスコやアヤクーチョでもアイマラ語やそれに近い系統の言語を話す人々が多かったことが記録されている。モケグア県やアレキパ県もアイマラ語圏であったという。

ボリビアでは、ラパス県、オルロ県、ポトシ県に集中しており、ペルーではプーノ県に集中している。

また、1970年代初頭に調査を行ったLucy Therina Briggsによれば、アイマラ語は、北方言と南方言に分かれるという。北方言はチチカカ湖周辺、南方言はポオポ湖周辺に分布しており、その中間形態がペルーのモケグワ県とタクナ県で話されているという。さらに、これらの方言区分とは別に、都市部で用いられる中央方言、遠隔地域で話される周辺方言とに、Briggsは分けている。これは接辞の音韻の変化などに基づいている。

現在もボリビア、ペルーなどで話されているが、アイマラ語しか話せない人は近年少なくなっている。特に都市部ではアイマラ語しか話せない人はほぼいない。むしろ、アイマラ族が多数居住するエル・アルト市においても、アイマラ語を全く解さずスペイン語しか話せないという人が若者を中心に増えてきている。

現在もボリビア、ペルーなどで話されているが、アイマラ語しか話せない人は近年少なくなっている。特に都市部ではアイマラ語しか話せない人はほぼいない。むしろ、アイマラ族が多数居住するエル・アルト市においても、アイマラ語を全く解さずスペイン語しか話せないという人が若者を中心に増えてきている。近年は古い文化を見直す動きが高まっており、アイマラ語についても衰退させないための活動が増えてきている。例えばボリビアでは、アイマラ語専門のラジオ局ができたり、医師には勉強を義務づけるなどの動きがある。また、インターネットから利用できるアイマラ語辞書のページ[2]も作られた。ウィキペディアにもアイマラ語版が存在する。アイマラ語の新聞も出版されている。しかし、都市部においては、実際は日常生活でアイマラ語が多く利用されることはほとんどなく、またアルファベット化の問題もあり、日常生活で文字文化として触れる機会は少ない。ただし、ラパスやプーノでも市場などではよく話されている。

ペルーやボリビアでは、小学校からスペイン語教育が徹底されるため、早くからスペイン語に触れる機会が増えてきている。また、商業や通信などほとんどの場で、アイマラ語に触れる機会が少ないため(ただし、電話のインフォメーションなどではアイマラ語やケチュア語が選択できる)、あるいはアイマラ語を必要としないため、都市部に近いところでは、若者がアイマラ語を話さなくなってきており、アイマラとしてのアイデンティティーが失われ、ペルアーノ(ペルー人)、ボリビアーノ(ボリビア人)としての新しいアイデンティティーが形成されつつある。これは新大陸、特にメキシコ以南のラテンアメリカ諸国における先住民のアイデンティティーが各自の言語と密接に結びついていることを、如実に示している。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%A9%E8%AA%9E

モチェ文化

モチェ文化(モチェぶんか;Moche)は、ペルー北海岸にそそぐモチェ川から名称をとられた紀元前後からA.D.700頃まで繁栄したインカに先行するプレ・インカと呼ばれる高度な文化のひとつである。「モチーカ」と呼ばれることも多いが研究者の間では、スペイン人到着時に北海岸の住民が話していた言葉(ムチック語)の名称ということで避ける傾向が強い。モチェは、美しく彩色され、写実的に人面、動物、作物などを象った鐙型注口土器と黄金やトゥンバガ(金、銀、銅、砒素の低カラット合金)細工などのすばらしい副葬品で知られる。モチェ文化が繁栄したのは、モチェ川のほか、その北方を流れるラ・レチェ川流域から南は中部海岸のワルメイ川流域までの500kmの範囲に及んで、一つか二つの谷にまたがるいくつかの国家[1][2]の形態をなしていたと考えられている。

生業

モチェの人々は、灌漑農業を行っていて数キロメートルにわたる運河が建設されることも珍しくなく、ラ・クンブレの運河と呼ばれるものは、110km以上にも達した。また数百立方メートルにも及ぶ貯水槽なども造られた。栽培された植物は、とうもろこし、豆、ピーナッツ、ジャガイモおよびチューニョ(乾燥ジャガイモ)、唐辛子、タピオカの甘い種類、ヒョウタン、キュウリなどであり、多くは、土器にもかたどられている。また、とうもろこしからつくられるチチャ酒も造られていた。漁業、狩猟、採集、交易も行われ、狩猟の様子は土器にも描かれた。家畜のモルモットやアヒルが食糧だったこと、葦舟で漁を行ったことなどが知られている。

編年

モチェの編年は、I期からV期にわけられ、ラファエル・ラルコ・オイレによる鐙型注口土器の形態によって知られてきた。その絶対年代については、定説はない。しかし、島田泉は、I期は、紀元前後からA.D.200頃、II期は、A.D.200~A.D.300頃、III期は、A.D.300~A.D.450頃、IV期は、A.D.450~A.D.550頃、V期は、A.D.550~A.D.700頃においている。

支配体制の変遷及び滅亡

モチェの支配体制については、旧来は、モチェ川の政体が南北に勢力を徐々に伸ばして統一的に広がって行くと考えられていたが、最近は、ランバイェケ川流域のシパン(Sipan)、ヘケテペケ川流域のラ=ミナ(LaMina)などの発掘調査が進んで、I期~III期の遺跡が調査されることによってモチェ像が変わってきた。 最近は、島田泉による説とマイケル=モーズリー (Moseley) による説が有力である。島田説は、I期からモチェ川の政体は、「太陽のワカ」「月のワカ」と呼ばれる神殿ピラミッドの建設がアドベ(日干しレンガ)で建設され始めた。一方で北側に位置するランバイェケ川上流の政体が台頭しつつあった。両者は共通の観念や工芸技術を持ち、共存する形で発展をしつづけた。III期になるとモチェ川の政体は、南側にある各河谷の政体を従え、ランバイェケの政体は、下流域まで勢力を伸ばす。IV期になると、モチェ川の政体は、ランバイェケの政体をしたがえた。これについては、土器や建造物に北側の政体に見られた特徴が消失し、新しい建物が建てられていることを証拠としてあげる。モーズリー説は、南側は、モチェ川の政体による直接支配で、ランバイェケは間接的に支配されたと考える説である。

なお、モチェV期になると「太陽のワカ」と「月のワカ」は放棄されてしまい、より上流に区画された幾何学的な構造を持つ都市遺跡であるガリンドが建設された。また、ランバイェケでもよく似た構造を持つパンパ・グランデの都市が建設される。ただし、パンパ=グランには、ワカ=フォルタレサという高さ55mに及ぶピラミッドが建設された。この変化については、幾何学的な区画構造をもつ都市遺跡で知られるワリの侵入説が1960年代に唱えられていたが、現在は、6世紀後半の気候変動による乾燥化であろうと考えられている。またモチェV期には、写実的な象形土器はつくられず、器面全体を複雑な儀式や宗教的なシンボルの繰り返しのようなモノトーンな図像で埋め尽くすような土器が作られた。

モチェの滅亡は、ワリの侵略などではなく、テオティワカンや古典期のマヤがそうであったと考えられているように内部の反乱などによって自壊していったと推定する研究者もいる。

オハイオ州立大学の地質学者ロニー・トンプソンは、1980年代にアンデス山脈で採掘したアイスコア(氷床コア)と呼ばれる氷の層を調べることで、歴史上においてもエルニーニョという異常気象がおこった時期がわかることを発見した。エルニーニョが引き起こす異常気象は歴史上の文明の衰亡とも関係づけられるとされる。モチェ文化の滅亡前にも最大級のエルニーニョ現象があったことがわかり(565年-600年)、関連が指摘されている[

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%81%E3%82%A7%E6%96%87%E5%8C%96

南米ペルーの古代神殿遺跡で発掘された遺体は、戦争の際に捕虜となった遠方出身者である可能性が高いことが明らかになった。考古学者らの研究チームが、生贄とみられる遺体の骨や歯を分析した結果が公表されている。 これらの遺体は、西暦100年から850年頃にかけてペルー沿岸部に栄えたモチェ文化の神殿遺跡で見つかった。部分的に切断された状態で竪穴に埋められている。

研究に参加したアメリカ、テュレーン大学の考古学者ジョン・ベラーノ(John Verano)氏によると、モチェ文化の生贄の素性に関して、高貴な人々、もしくは戦争捕虜という2つの説が存在したという。

◆頻繁に行われていた生贄の儀式

ペルー北西部の都市トルヒーリョ近郊にあるワカ・デ・モチェ遺跡(Huacas de Moche)では、1999年からの調査では50基以上の墓が発見されている。遺体も70体近く出土し、神をなだめるために捧げる生贄の儀式が頻繁に行われていたと推測されている。ベラーノ氏は、戦争捕虜の可能性が高いとその根拠を述べる。

「高貴な人物なら丁重に埋葬するはずだ。バラバラにして骨をトロフィーのように扱う訳がない」。

遺跡からは、生贄の儀式の様子が描かれた工芸品がいくつも出土している。中には、捕縛した裸の男性を殺す場面や、生贄の血で満たされた杯を祭司や巫女が神に捧げる姿を描いた品もある。

◆遠方出身者が生贄に

アメリカ、セントラルフロリダ大学のJ.マーラ・トイン(J. Marla Toyne)氏率いる調査チームは今回、合わせて34体の遺体を分析した。竪穴に埋められていた若い男性の中には、喉に裂傷の痕跡が認められたり、骨の一部が切断されている遺体も含まれていた。

調査チームは、整然とした墓所に埋葬されていた遺体も含めて、酸素の同位体分析を行った。

骨や歯に蓄積される酸素原子の同位体比は、どの土地の水を摂取したかによって違いが現れる。幼年期および死亡するまでの数十年間の生活の場が特定できるというわけだ。ちなみに、墓所に埋葬されていた高貴な男性は、すべて墓所周辺の川の水を飲み水にしていたことが明らかになっている。

◆時代に伴う変化

全盛期を迎えた西暦600年頃のワカ・デ・モチェには、推定およそ2万5000人が暮らしていた。

トイン氏はこう話す。「犠牲者の出自は、当時の人々が抱いていた社会的立場に対する通念を色濃く反映している。モチェでは時代が下るにつれて、より遠方の土地で生まれ育った人が多く犠牲になっている」。

ペルー文化省の考古学者ルイス・ハイメ・カスティーヨ・バターズ(Luis Jaime Castillo Butters)氏によると、モチェ文化の盛衰についての議論が20年間続いてきたという。複数の都市がアンデスの沿岸地域で勢力の拡大を目論んでいたという説もある。

「ワカ・デ・モチェを中心とする南部モチェは、実際に拡大路線を目指していたと考えられる。同位体分析を用いたトイン氏らの調査が、それを裏付けたと言って良い」とバターズ氏。

◆都市間の覇権争い

ワカ・デ・モチェの発見は今からおよそ50年前。当時の考古学者らは、数百年間君臨したモチェ帝国の首都だと考えていた。 現在は、いくつかの主要な都市が権力と資源をめぐって互いに争っていた可能性が有力視されている。当然、武力衝突に発展したケースもあったに違いない。勝者に連行された人々が、宗教儀式の中で生贄として捧げられたと考えるのが自然だ。 モチェ文化は、同時代に栄えた古代マヤ文明とは異なり文字による詳しい記録が残存していない。今回の調査によって、その謎の一端が明らかになりつつある。 10年以上発掘調査に携わってきたベラーノ氏は、「綿密な調査活動をこれからも続けるつもりだ」と気を引き締めている。

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/8559/